Historische Schauweberei Braunsdorf

Ich liebe mechanische Textilmaschinen – ihr Takt, ihr Klang und ihre präzise Mechanik faszinieren mich jedes Mal aufs Neue. So war es für mich ein besonderes Erlebnis, wiederholt die historische Schauweberei Braunsdorf zu besuchen.

Der Gebäudekomplex wurde um 1800 erbaut und diente ab 1827 als Spinnerei mit Wasserradantrieb. 1910 schließlich übernahm der Chemnitzer Kaufmann Martin Tannenhauer (1857–1926) den Standort, verlagerte seine 1883 gegründete Weberei dorthin und baute das Gebäude für die schweren mechanischen Webstühle um.

Nach Martins Tod führten sein Sohn Kurt Tannenhauer (1890–1971) und später dessen Kinder die Weberei weiter. Unter Kurt setzte sich die Produktion auch im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit fort, die edlen Biedermeierstoffe fanden reißenden Absatz im In- und Ausland. Seine Tochter Eva Humburg (geborene Tannenhauer, 1920–2018) leitete von 1950 bis 1990 die Musterentwicklung und prägte das Designportfolio maßgeblich. Alle Muster wurden dem Bestand des Museums übergeben.

Nach der politischen Wende erhielt die Familie 1991 die Weberei zurück, doch bereits zuvor hatte sich der Enkel des Firmengründers, Werner Tannenhauer (1926–2010), dafür eingesetzt, dass der traditionsreiche Standort als technisches Museum erhalten bleibt.

Meine Anreise erfolgte mit dem Fahrrad, was den Ausflug besonders schön machte. Angekommen, führte uns ein fitter Rentner mit beeindruckendem Fachwissen durch die Ausstellung. Er war sichtlich stolz darauf, Tradition und Technik lebendig zu halten.

Auf mehreren Etagen stehen alte Webmaschinen, teils noch funktionstüchtig. Ich hatte das Glück, an einem der monatlichen Vorführtermine teilzunehmen und konnte sehen, wie mehrere Maschinen, darunter auch Jacquard-Webstühle, in Aktion arbeiteten.

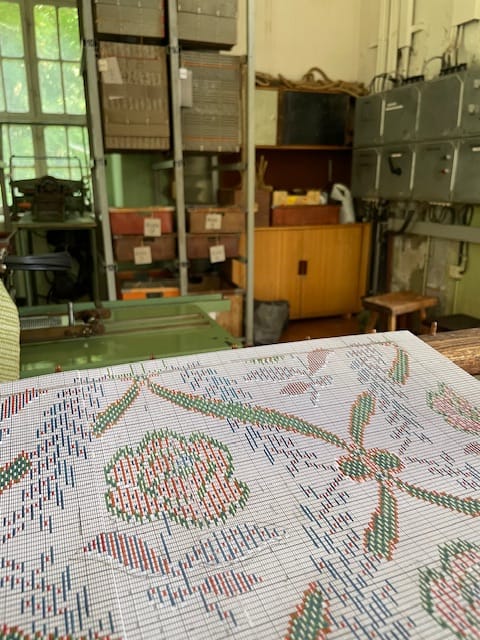

Beeindruckend war vor allem die Steuerung der Muster über Lochkarten, eine frühe Form der maschinellen Programmierung. Das Ganze war ein hochkomplexes Zusammenspiel: Musterzeichner, Lochkartenschläger und die Weberinnen, die gleichzeitig 4 Webstühle bedienten. Trotz eines Lärmpegels von 110 Dezibel reagierten sie auf den Klang der Maschinen, wenn Hilfe nötig war.

Das Museum bietet nicht nur historische Einblicke, sondern auch pädagogische Programme für Jung und Alt, die das Handwerk erlebbar machen. So bleibt das textile Erbe lebendig.

Am Ende der Führung konnte ich nicht widerstehen und kaufte mir eine Spule mit altem Garn. Daraus sollen nun die nächsten Häkelkörbchen entstehen – ein kleines Stück gelebte Geschichte.

Die Doppelplüsch-Webmaschine von Schönherr aus Chemnitz ist für mich das beeindruckendste. Es entstehen gleichzeitig zwei übereinander liegende Gewebe, die durch Polfäden miteinander verbunden sind.

Die Polfäden müssen als Spulen auf einen Kanter gesteckt und der Maschine einzeln zugeführt werden.

In zwei gleichzeitig gebildete Webfächer wird der Faden von zwei Schützen in gegensätzlicher Richtung eingetragen.

Die Fadenverbindung (Polfäden) zwischen den beiden Grundgeweben wird in der Maschine durch ein waagerecht geführtes Messer aufgeschnitten.

Ergebnis sind Gewebe mit einem Oberflächenflor (Plüsch) in gleicher Qualität und Optik.

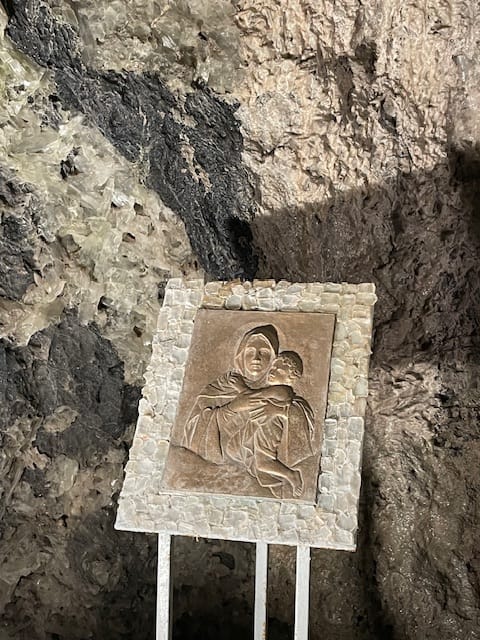

Bekannt sind die Stoffe als Bezugsstoffe von Omas Möbeln in der guten Stube. Es wurden aber auch viele Gebetsteppiche daraus hergestellt und exportiert.